公立昭和病院の事例

大黒 晴美 先生 糖尿病・内分泌内科 部長(写真中央)

重田 真幸 先生 糖尿病・内分泌内科 副部長(写真左端)

公立昭和病院における糖尿病診療の概要

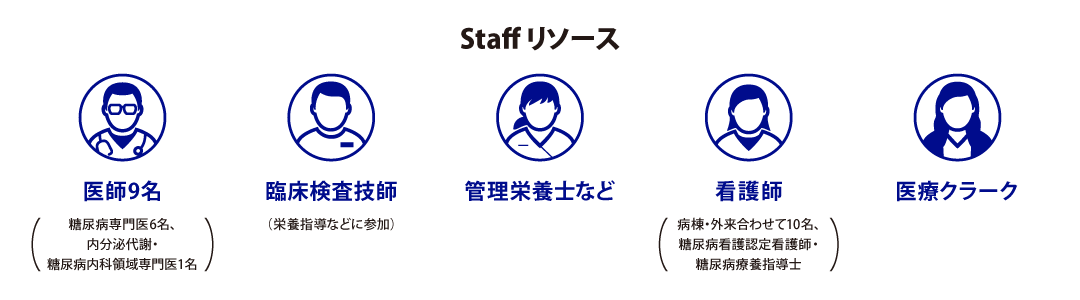

東京都西部の地域中核病院の一つである公立昭和病院(東京都小平市)の糖尿病・内分泌内科では、常勤医師・非常勤医師合わせて9名(うち糖尿病専門医6名、内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医1名)がインスリン持続注入ポンプ、24時間持続血糖モニタリングなども用いて診療を行っています。

総患者数は1型糖尿病140人、2型糖尿病800人で、月間700人程度が受診しています。現在約160人の患者さんがFreeStyleリブレを導入しており、うち約130人はFreeStyleリブレLinkを使用しています。

「当院ではFreeStyleリブレを積極的に導入しており、特に比較的若く、ITの知識やスキルがありそうな1型糖尿病患者さんにはアプリの利用を推奨しています。なかでも1型糖尿病患者さんの場合は、高齢になると管理がより難しくなることを考慮し、早いうちからFreeStyleリブレを上手に活用していただき、糖尿病の管理に役立てていただくことを目指しています。」(大黒先生)

ワークフロー改善のポイント

ポイント① FreeStyleリブレ新規導入時…医師が概要を説明し、看護師が導入支援

FreeStyleリブレの導入では、医師が機器の概要を説明し、患者さんとの相談の上で使用するかどうかを決定しています。

「1型糖尿病患者さんに対しては、もともと血糖値を測定している場合には、FreeStyleリブレの導入によって測定の負担が軽減できることや、血糖変動を知ることができることなどを説明しています。2型糖尿病患者さんやSMBGを行っていない方に対しては、まずはインスリンの導入を行い、必要に応じてFreeStyleリブレを利用することを提案しています。」(大黒先生)

「高齢の患者さんであっても、スマートフォンの使用経験がある方には初回からFreeStyleリブレLinkの利用を推奨しています。FreeStyleリブレReaderを使用した後にFreeStyleリブレLinkに移行した場合には、新たな操作手順を覚える必要が生じるなど、患者さんが混乱する可能性があるためです。」(重田先生)

導入を決定した患者さんへの導入支援は看護師が行っています。

「外来看護師全員がFreeStyleリブレについて熟知し、患者さん支援に積極的に取り組めるようにするため、看護師間でも研修と指導を行っています。」(大黒先生)

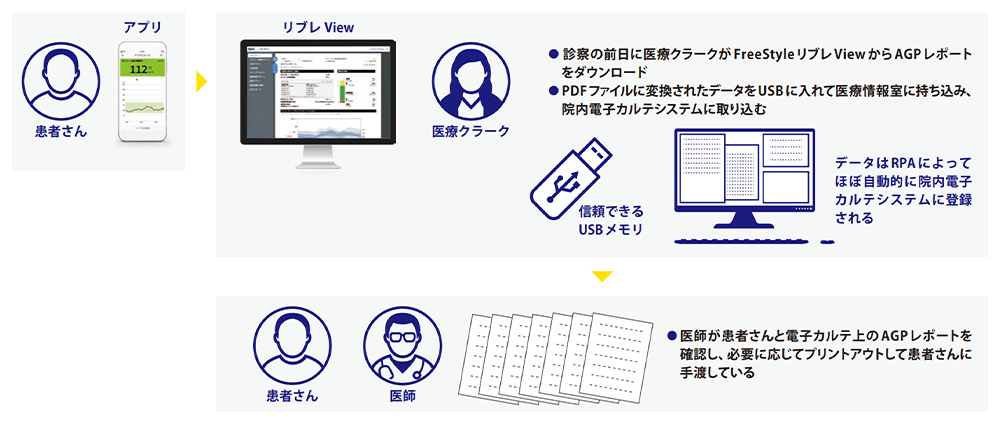

ポイント② 再診時…医療クラークによりAGPデータを電子カルテに取り込み。RPAを用いた新たなシステム構築で省力化とセキュリティ対策を両立

最近ではリブレViewを含むIoMT(Internet of Medical Things)デバイスが増えており、限られた診療時間内でこれらのインターネット上にある情報をどのように効率的に利用するかが課題となっています。しかし、最近の電子カルテに対するサイバー攻撃の増加は、当院でも電子カルテとインターネットを完全に分離する決定の要因となり、IoMT機器と電子カルテ連携の柔軟性という点では後退してしまいました。

当院では従来、電子カルテ以外のPDF等の外部データはいったんプリントアウトしたものをスキャンして電子カルテに登録していましたが、その方法は紙資源や人的資源の観点から決して望ましいものではありませんでした。そこで解決策として、電子カルテ端末でAGPレポート等の外部データをスムーズに活用するために、RPA*を導入して自動化することとなりました。RPAは日常的に行われる単純なパソコン上の事務作業を自動化する技術のことです。具体的には医療クラークが翌日に来院予定のあるFreeStyleリブレView使用患者さんを抽出し、各患者さんのAGPレポートをインターネットからダウンロードしてUSBメモリに保存します。ウイルスチェックを行った後にUSBメモリを電子カルテに接続した専用PC に挿入、PDFの内容を解析して患者さんごとに紐づけを行い、カルテに取り込みます。USBメモリの抜き差しは手動ですが、それ以外の一連の登録作業はRPAによりほぼ自動化されており、医療クラークの業務負担が大幅に軽減されています。翌日の外来診療では医師は電子カルテに取り込まれているAGPレポートを患者さんに供覧しながら説明し、必要に応じてプリントアウトして患者さんに手渡しています。

※RPA:Robotic Process Automation。業務プロセスの自動化を目的として研究された技術。AIの研究過程で生まれた各種認知技術が活用されており、これまで人がPC画面上で行っていた業務操作を自動処理する。

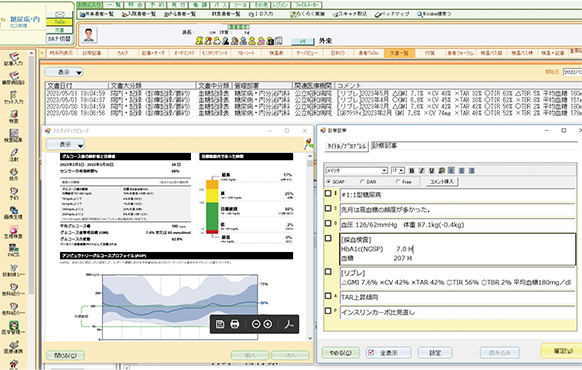

「RPAにより、TIR・TAR・TBR・CVといった指標も電子カルテ上で経時的に確認することが可能となり(図)、外来受診時の問題点の抽出が容易になりました。」(重田先生)

図 必要な指標が経時的に電子カルテ上で確認可能

「過去のデータもすぐに供覧できることで、たとえば『前回の診察時にはこのような問題がありましたが、処方を変更した結果、このように改善が見られます。』などと説明しています。1年前のデータと対比して改善点を説明することもあります。また、低血糖発生前の血糖値の変動を頻繁にモニタリングし、早期に対応することができているのかどうか、その対応策が改善に寄与しているかどうかなど、低血糖に注目した指導も行っています。」(大黒先生)

「低血糖を避けつつ適切な血糖管理を実現することは重要です。当院では院内のどの電子カルテ端末でもAGPデータが閲覧できるため、たとえば栄養士はその情報を活用し、食事による血糖値の変動と関連づけた指導を行うことも可能になっています。」(重田先生)

ADC-117231 v1.0 07/25